|

| Doris Salcedo,Shibboleth |

En una entrada anterior recogí el artículo de Irene Vallejo Lenguas de fuego sobre la importancia de las lenguas que sirven para comunicarnos, pero también para dibujar fronteras. Los idiomas construyen el concepto del otro, del extranjero, y las sociedades jerarquizan los idiomas y los acentos. Hoy lo completo con la técnica del chibolete (shibboleth) que establece marcadores para la identificación de las personas por su forma de hablar y por sus costumbres y tradiciones que denotan su origen social y regional tanto geográfico como cultural. Estas diferencias lingüísticas y dialectales a lo largo de la historia han servido también para su exclusión del grupo dominante e, incluso, para su exterminación. Los marcadores tribales o chiboletes se convierten así en una metáfora de las segregaciones y las fronteras.

Ver vídeo https://fb.watch/n_pTEzvGjF/

¿Qué es eso de chiboletes?

El término chibolete no está recogido en el diccionario de la RAE. Su origen es la palabra hebrea «šibóleth» (שִׁבֹּלֶת), que significa literalmente ‘espiga’ o, según otras fuentes, ‘torrente’ y hace referencia a un pasaje bíblico (Jueces 12, 4-6) en el que se cuenta cómo los miembros de un pueblo reconocían a quienes pertenecían o no a ellos por la forma en que pronunciaban esta palabra. El término pasó a las lenguas modernas, como el inglés shibboleth, y se refiere a cualquier palabra o frase que se pueda utilizar para distinguir a los miembros de un grupo de personas. También se convirtió en sinónimo de contraseña, una palabra clave para demostrar que se es parte de un grupo. Actualmente se utiliza en tecnología de la información.

Miguel de Unamuno castellanizó como chibolete la expresión original shibboleth en su ensayo La fe (1900), le atribuyó el significado amplio de signo que permite identificar a los miembros de un grupo social:

–¿Qué es eso de chiboletes? –dirás.

Acude al capítulo XII del libro de los Jueces, y hallarás su explicación. Hela aquí: Los de Efraim movieron guerra a los de Galaad, y juntando Jefté a éstos, peleó contra Efraim. «Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a Efraim, y sucedía que cuando alguno de los de Efraim, que había huido, decía: “¿Pasaré?”, los de Galaad le preguntaban: “¿Eres tú efraimita?” Si respondía que no, le decían: “Pues di schibolet”. Y él decía sibolet, porque no podía pronunciar de aquella suerte. Y entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraim cuarenta y dos mil».

He aquí lo que nos cuenta el libro de los Jueces en los versillos 5 y 6 de su capítulo XII. Que es como si moviendo guerra los de Castilla la Vieja a los de la Nueva, cuando alguno de éstos intentase pasar el Guadarrama le dijeran: ¿eres madrileño? y si respondiese que no: pues di pollo, y él diría poyo, porque no pueden pronunciar de aquella suerte. Y entonces le echaran mano para degollarle en los puertos del Guadarrama.

Y ha quedado la palabra schibolet, sobre todo en inglés (shibboleth) lenguaje que, como pueblo que lo habla, se ha formado en gran parte bajo el influjo de tradiciones bíblicas– en el sentido de santo y seña de un partido cualquiera o de una secta. Nosotros no hemos adoptado el vocablo, ¿pero la cosa? Estamos llenos de schibolets, o chiboletes, si preferís esta forma, ya adaptada a nuestro idioma, de santos y señas; chiboletes por todas partes. «¡Jesuita!» –y cree haber dicho algo; «¡krausista!»– y se queda tan descansado nuestro hombre. Chiboletes, chiboletes por todas partes, chibolete de la falta de fe. «Di ¡pollo!», y contesta el pobre diciendo: ¡poyo!, y; «¿poyo, poyo dices?… pues te degüello, que tú eres efraimita!». Ejemplos más recientes de shibboleth

Como en el ejemplo bíblico, en numerosos conflictos entre grupos con distintos idiomas o dialectos, uno de ellos ha utilizado shibboleths para descubrir al enemigo. Veamos algunos ejemplos relacionados con la historia de España:

- Hace tres siglos, en 1715, las guerrillas catalanas utilizaban una técnica parecida cuando en sus controles en los caminos obligaban a los viajeros a pronunciar el popular trabalenguas 'setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat' (dieciséis jueces de un juzgado comen hígado de un ahorcado) y daban matarile a quien no dominaba la hermosa fonética catalana.

- En la Guerra de la independencia de Colombia contra España, los rebeldes idearon un curioso método para diferenciar a los criollos y oriundos de los llegados recientemente de la metrópoli. La prueba pasaba por pronunciar el nombre “Francisco”. La clave para diferenciar entre ambos grupos estaba en sesear, pronunciando la primera “c” como una “s”, un detalle que marcaba la diferencia entre sobrevivir o ser arrojado al río Magdalena.

-En la que se ha dado en llamar “La Masacre de Perejil”, dominicanos y haitianos se enfrentaron dejando aproximadamente 5.000 víctimas. Por orden del dictador Rafael Trujillo, miles de haitianos, la mayoría trabajadores en las fincas agrícolas situadas en la frontera entre ambos países, fueron asesinados. En este caso se utilizó el término “perejil” como instrumento de diferenciación entre la población negra local y los foráneos haitianos, ya que mientras los primeros no tenían problemas en la pronunciación de dicho término, los segundos, que tenían como lengua materna el criollo francés, se atragantaban con las letras “j” y “r”.

https://www.eliberico.com/shibboleth-pronunciacion-costaba-la-vida/

https://blog.agirregabiria.net/2021/03/shibboleth-o-chibolete-la-fonetica-como.html

En la literatura, la filosofía, la música y el arte

La expresión ha aparecido también en escritores y filósofos. Paul Celan, poeta rumano de origen judío, y Derrida, filósofo francés nacido en Argelia de origen sefardí, compartieron su condición de arraigo y desarraigo. El poema Schibboleth de Paul Celan es un canto melancólico que evoca el exterminio de los republicanos españoles y es el título de la monografía que dedica Derrida a Celan. Para él schibboleth es lo que hay que saber reconocer y pronunciar para tener derecho de asilo, para identificar y solventar la fronteras.

La expresión ha aparecido también en escritores y filósofos. Paul Celan, poeta rumano de origen judío, y Derrida, filósofo francés nacido en Argelia de origen sefardí, compartieron su condición de arraigo y desarraigo. El poema Schibboleth de Paul Celan es un canto melancólico que evoca el exterminio de los republicanos españoles y es el título de la monografía que dedica Derrida a Celan. Para él schibboleth es lo que hay que saber reconocer y pronunciar para tener derecho de asilo, para identificar y solventar la fronteras.

Corazón:

dalo también aquí a conocer,

aquí, en medio del mercado.

Haz que resuene, el shibboleth,

en lo extranjero de la patria.

Febrero. No pasarán.

El compositor Juan Manuel Ruiz ha estrenado recientemente la cantata sinfónico-coral Shibboleth (ver el vídeo en Youtube) sobre el texto, escrito expresamente por Diego Valverde Villena, admirador de Celan. Trata sobre la búsqueda de las claves y el código cifrado que rige el universo y nos conduce a nuestro propio conocimiento. La Biblia, la Cábala, la mística y las matemáticas son las herramientas con las que se buscan esas cifras del mundo:

Para entrar en/lo más profundo/de mí/tu nombre es/el shibboleth

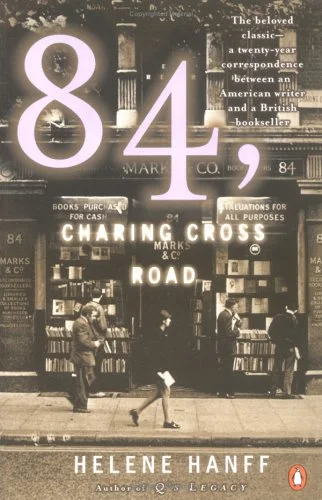

La escultora colombiana Doris Salcedo con su exposición Shibboleth (2007) en la gran Tate Modern de Londres lanzó un mensaje sobre la segregación y exclusión que sufren los habitantes del tercer mundo. Para ello realizó una grieta de 167 m. de largo y un máximo de 50 cm. de ancho. Una grieta que habla de exclusión, racismo y esclavitud.

PD: Quevedo, agente secreto

Mi amigo Guillermo me ha informado de una anécdota que demuestra

que los más listos podían burlar la técnica del chibolete gracias a sus conocimientos lingüísticos. Según algunos

escritos, el secretario del virrey de Nápoles, el escritor y poeta Francisco de

Quevedo y Villegas logró escapar de Venecia gracias a

su perfecto conocimiento del veneciano y a su convincente aliento a vino. En

1613 nuestro ilustre escritor y reconocido espadachín se trasladó a Italia,

llamado por su amigo el duque de Osuna, Virrey de Nápoles y Sicilia, quien le

nombró Secretario de Estado. Para defender aquellas posesiones de la corona,

Quevedo tuvo que intrigar contra Venecia (el principal centro de oposición a la

hegemonía española en Italia) y tomar parte en una conjura (1618), destinada a

apoderarse de la ciudad. Aunque el golpe se abortó, él consiguió huir disfrazado de pordiosero.

.jpg)